„Es gibt noch genug zu tun“

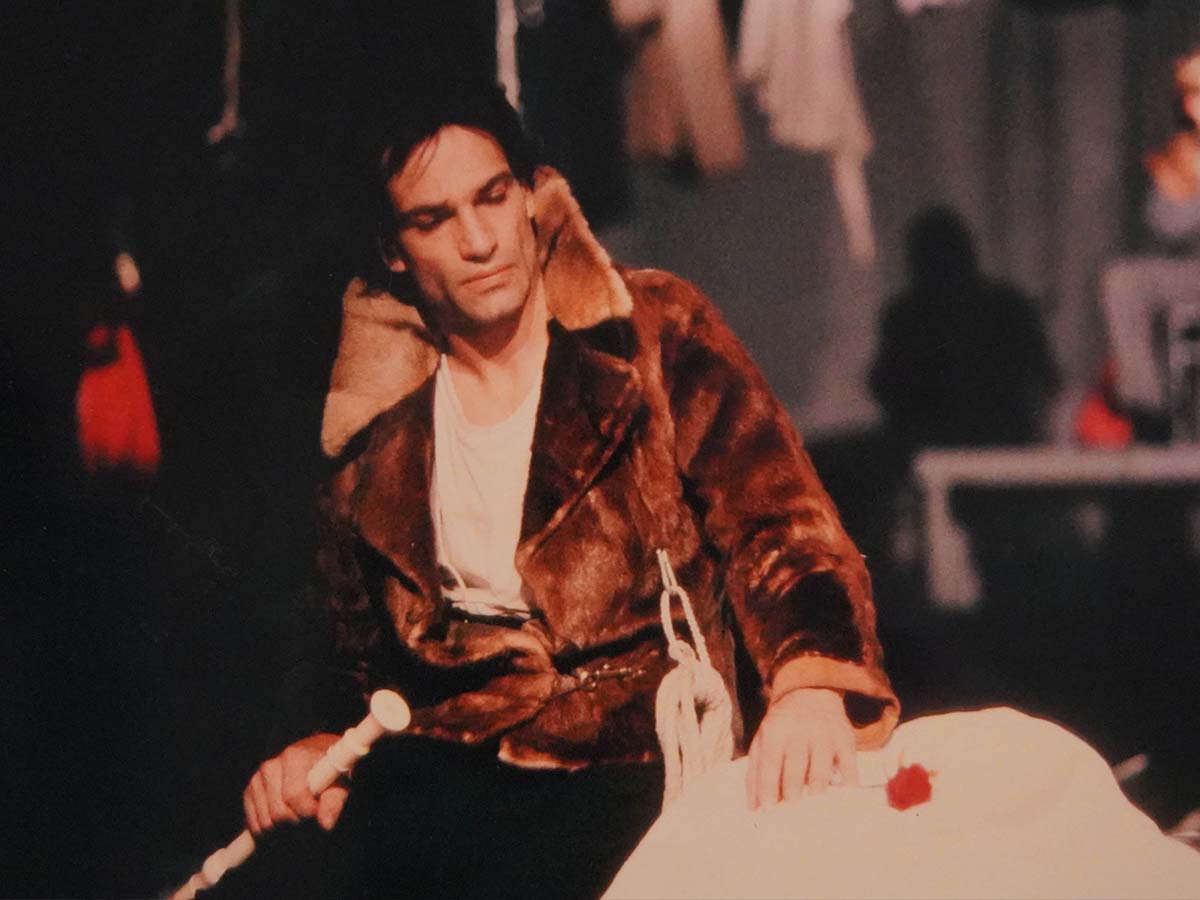

Schauspieler Peter Lüchinger über seine neue Rolle als Pensionär und die Bremer Shakespeare Company

Er ist das Gesicht der Bremer Shakespeare Company: Peter Lüchinger. Doch bald ist für ihn Schluss. Im Gespräch verrät er, wie er sein Leben jenseits der Bühne gestalten möchte.

Er verkörpert die Bremer Shakespeare Company wie wenige andere in der Hansestadt: Peter Lüchinger ist seit 1989 festes Mitglied im Ensemble des Theaters und trägt seit 1994 als Vorstand außerdem entscheidend dazu bei, dass das Haus in die mittlerweile 40. Spielzeit gehen kann. Doch Ende des Jahres ist für ihn nun Schluss: Der 65-Jährige bereitet sich auf seine neue, ganz persönliche Rolle vor – die des Pensionärs. Was sein Weggang für ihn und die Bremer Shakespeare Company bedeutet, erzählt Peter Lüchinger im Interview.

Sie verabschieden sich aus dem geschäftsführenden Vorstand und voraussichtlich Ende 2024 aus dem festen Ensemble der Bremer Shakespeare Company. Frohen Mutes oder schweren Herzens?

Dadurch, dass ich so viele Figuren kreieren durfte in diesen 40 Jahren und immer auf der Bühne war, bin ich total erfüllt. Das heißt nicht, dass ich es kann, aber ich weiß jetzt, wie es geht (lacht). Deswegen muss ich das nicht mehr unbedingt machen. Aber ich kann natürlich auch nicht sagen, wie es wirklich sein wird. Ich verliere ja diese Welt der Bühne. Das ist für mich etwas ganz Tolles: auf der Bühne proben, ausprobieren, mit diesem tollen Autor Shakespeare, der so radikal war. Diese Intensität muss ich mit irgendetwas ersetzen. Ich konnte mich aber schon gut vorbereiten. Ich habe mich in letzter Zeit zurückgezogen und mische mich nicht mehr ein.

Es ist ungewöhnlich, dass Schauspieler:innen 34 Jahre an einem Theater bleiben. Was hat sie so lange an der Bremer Shakespeare Company gehalten?

Die Company ist im Grunde der Versuch eines idealen Ortes, wie man zusammen Theater machen kann. Wir sind selbstverwaltet, wir haben eine sehr große Freiheit und einen sehr großen Gestaltungsspielraum. Den konnte ich für mich immer genug ausfüllen, und deswegen gab es für mich keinen Grund, das noch woanders auszuprobieren. Was ich alles gemacht habe, auch außerhalb der Bühne, das war ein totales Geschenk. Warum sollte ich dann weggehen? Auf der anderen Seite gab es natürlich auch Kämpfe, Stress und Fragen wie „Wie geht es weiter, reicht das Geld?“. Ich wollte außerdem nie von einer Stadt zur anderen hüpfen, dann wäre ich eingegangen. Ich brauche das bekannte Umfeld, die Kontinuität. Daraus kann man noch viel entwickeln, daran kann man anknüpfen. Die Veränderung ist für mich das Spannende, aber nicht das Neue. Es gibt nicht so viel Neues.

Sie haben sich als Schauspieler ja auch verändert, indem Sie später zusätzlich im Vorstand tätig waren.

Das war auch ein Grund, warum ich zur Bremer Shakespeare Company gekommen bin. Wir wollten schon in der Schauspielschule ein Theater gründen. Durch meine Ausbildung zum Kaufmann war klar, dass ich mich einmischen muss. Das ist gut gelaufen, natürlich auch dank der glücklichen Umstände: Ich habe keine Kinder, hatte keine Krankheiten, keine Verletzungen und wahnsinnig viel Zeit. Da war klar, dass ich viel Energie zur Verfügung stellen kann und mir das auch zugetraut habe.

Wie hat sich das auf Ihre Work-Life-Balance ausgewirkt?

Erst jetzt im Rückblick fällt mir auf, dass ich vielleicht doch manchmal ein bisschen zu viel gearbeitet habe, aber ich habe das nicht als negativ empfunden. Ich freue mich jetzt darauf, dass ich gewisse Verabredungen machen kann. Im Grunde genommen sind Schauspieler sieben Tage die Woche verfügbar. Das heißt, das regelmäßige Sozialleben leidet ein bisschen. Wichtig war für mich immer der Urlaub. Wir haben im Sommer sechs Wochen spielfreie Zeit. Ich gehe am ersten Tag weg aus Bremen und komme am letzten Tag zurück. Es geht immer an Orte in der Natur, es gibt keine Kultur, es geht nicht ums Reisen, sondern ums Lesen, sich entleeren. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre es gefährlich geworden.

Wie sehr hat Sie die Bremer Shakespeare Company geprägt?

Ich bin ein Teil dieser Räume, die haben mich sicher geprägt. Ich habe immer Ja gesagt und bin dadurch mit wahnsinnig vielen Menschen in Berührung gekommen. Die prägen einen natürlich. Das ist ein Geschenk. 1994 habe ich durch einen Freund an einer Lehrerakademie zum Thema Mathematik und Theater gearbeitet. Ich kenne jetzt diese Welt aus der Sicht des Schauspielers. Die Mathematiker können mir diese Welt zwar nicht erklären, aber was ich verstehe, ist: Die machen was vollkommen anderes und sind begeistert. Daraus kann ich natürlich etwas mitnehmen. Jeder Mensch ist für mich eine Quelle.

Andersherum betrachtet: Wie sehr haben Sie die Bremer Shakespeare Company geprägt?

Ich glaube, ich bringe etwas mit, weil ich an den Dialog und den kreativen Konsens glaube. Wenn man sich gut unterhält und sich austauscht, gibt es immer eine Lösung, die ich noch nicht kenne. Für mich sind Konflikte nie endgültig. Das ist manchmal sehr mühsam und braucht Zeit, aber das fordere ich auch ein. Es hat schon Leute gegeben, die gesagt haben, das ist gut für das Haus.

Was ist Ihnen aus 34 Jahren besonders in Erinnerung geblieben?

Ein Satz: „Wir werden nie Schulden machen.“ Wie wir das hingekriegt haben, weiß ich nicht, aber wir haben es geschafft, dass wir das Geld, was wir einnehmen und von der Stadt kriegen, und das, was wir ausgeben, immer in Balance ist. Im Nachhinein ist es ein großes Glücksgefühl, dass mir das gelungen ist. Das ist jetzt das Geschäftliche. Das andere wären eine Anhäufung von ganz vielen Erinnerungen an Begegnungen mit Menschen, an Produktionen. Zum Beispiel an unsere Indientournee, dort haben wir mit indischen Tänzer:innen eine Koproduktion gemacht und in Megastädten gespielt. Und dann gibt es natürlich Menschen wie Renate (Heitmann, geschäftsführende Vorständin der Bremer Shakespeare Company, Anm. d Red.), mit denen man lange Strecken gemacht hat. Es war ein Glücksfall, dass wir uns 25 Jahre ausgehalten haben.

Was wünschen Sie der Bremer Shakespeare Company für ihre Zukunft?

Das Wichtigste sind Zuschauer. Menschen, die neugierig sind, das sehen zu wollen. Das ist eine schwierige Aufgabe, die von vielen Faktoren abhängt. Es wird für die Kultur nicht einfacher werden. Das ist ein Finanzproblem von allen Städten und Ländern. Ich kann nur wünschen, dass die Company so wichtig bleibt, dass man nicht bei ihr spart. Es sind sehr viele gute Sachen geplant.

40 Jahre sind natürlich auch eine Referenz. Bereitet Bremen denn einen guten Boden für weitere 40 Jahre?

Als die Bremer Shakespeare Company gegründet wurde, hat man immer gesagt: „Wir überleben hoffentlich ein Jahr.“ Bremen hat die Company immer gut aufgenommen. Sie hat ein positives Bild, sowohl in der Gesellschaft, als auch in der Politik. Manchmal denke ich jetzt jedoch: Der Name ist gut, wir sind etabliert, wir sind sehr bescheiden, aber wir hätten teilweise mehr fordern sollen. Weil, und das muss man schon sagen, es ein Selbstausbeutungsmodell ist. Wir verdienen alle gleich im Schauspielbereich. Das ist von Shakespeare abgeleitet: Jede Rolle ist wichtig. Wir können nicht am Geld die Rolle bemessen. Das ist teilweise schwierig, das muss man aushalten. Und das halte ich auch aus, weil sowieso kein Geld da ist. Es geht zwar allen gut, wir haben ein Haus, wir können alle spielen, aber wir hätten für den Wert mehr kämpfen müssen.

Was machen Sie, wenn Sie nicht mehr auf der Bühne stehen?

Ich lese gern und versuche mich einzumischen. In der Vergangenheit hatte ich relativ wenig Zeit. Ich habe mich als Schöffe beworben, um mich für etwas, was ich politisch ganz wichtig finde, zu verpflichten. Ich bin seit vier Jahren in einer Partnerschaft in der Schweiz, und will dieses Land wiederentdecken, bleibe aber in Bremen. Das ist ein spannendes Experiment für mich: Kann ich zwei Wohnorte kreieren? Ich habe außerdem noch wahnsinnig viele Ideen und möchte mit Menschen in Berührung kommen. Das geht am besten über Tätigkeit. Da schweben mir gewisse Sachen vor. Erst einmal bleibe ich als Schauspieler bei der Company und werde auch weiterhin als Eiswettschneider zu sehen sein. Es gibt noch genug zu tun.

Das Interview führte Christina Ivanda.

Das Interview mit Peter Lüchinger gibt es auch im neuen STADTMAX

Weitere Beiträge